機械学習エンジニアの飯田 (@frkake) です。この記事は2025年7月29日〜8月1日に国立京都国際会館で開催されたMIRU2025(画像の認識・理解シンポジウム)に参加した際のレポートです。 LayerXとしては、MIRU2022 以来で、3年ぶりにシルバースポンサーとして協賛させていただきました。

個人としては、オンライン開催も含めると6年連続の参加です。例年MIRUは8月初旬頃に行われている灼熱の学会なのですが、今年の京都は特別暑かったように思います。

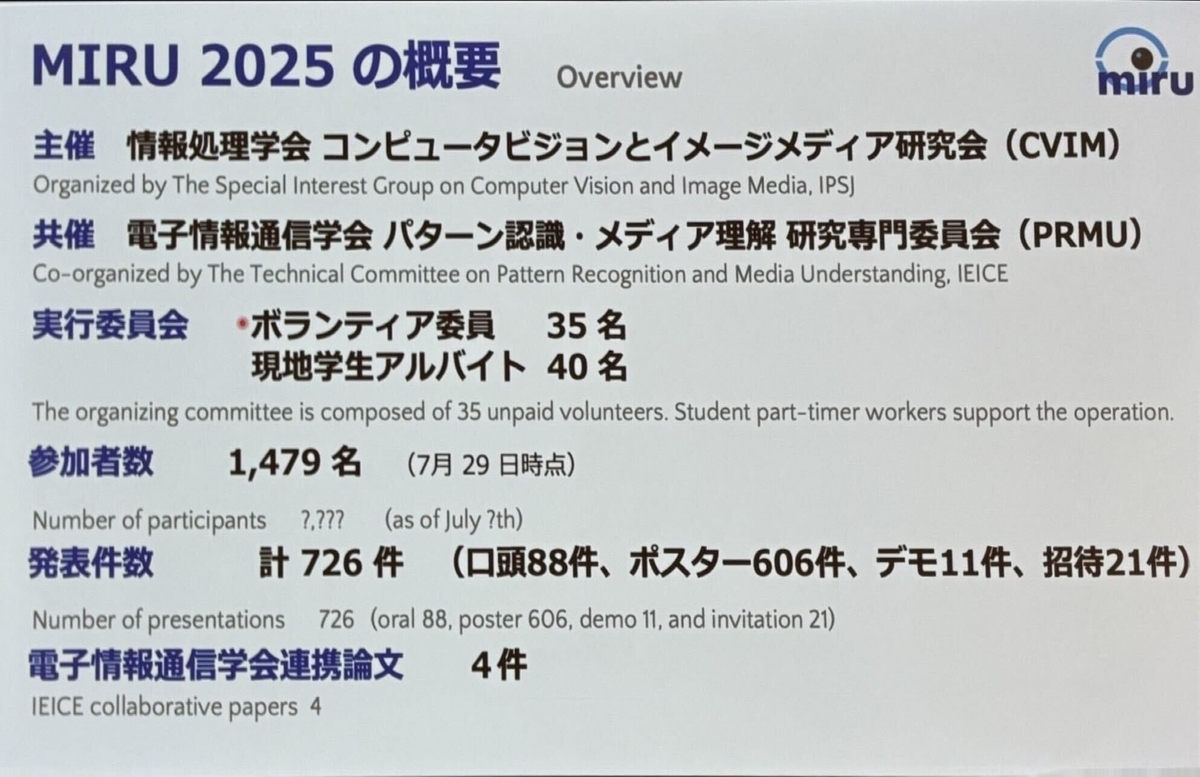

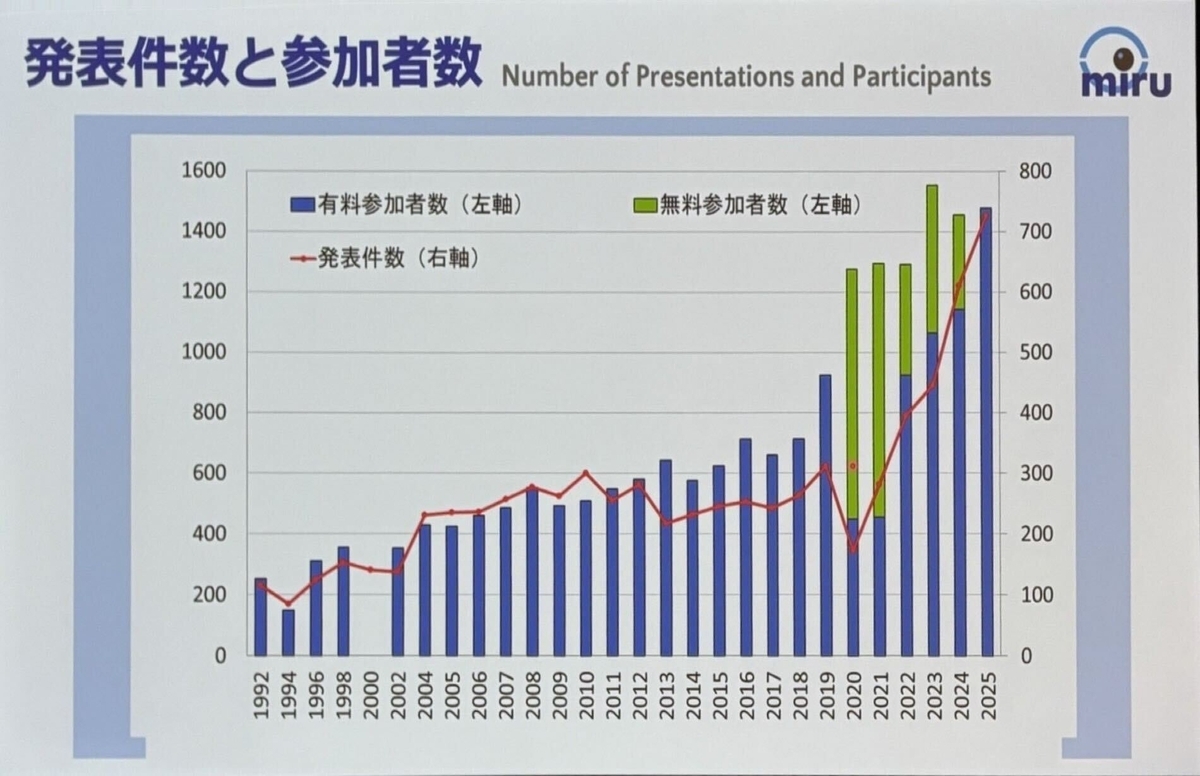

MIRU2025の参加人数は初日時点では1479名で、発表件数は726件となっており、特に近年にかけて急激に伸びていることがわかります。

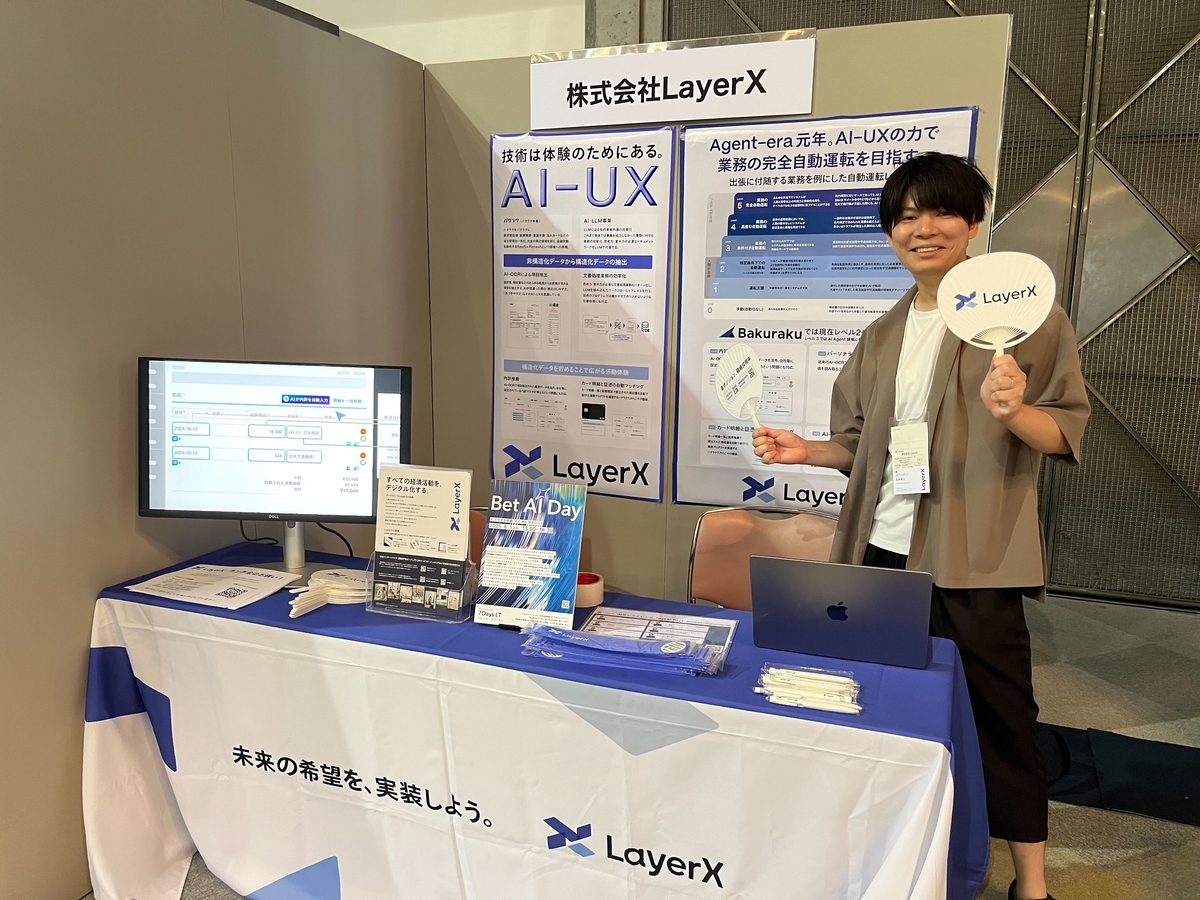

企業ブース

企業ブースには、学生や企業の方など多くの方にお立ち寄りいただきました。ありがとうございます。 LayerXからはバクラク事業部、AI・LLM事業部に在籍するエンジニアが参加し、LayerXが目指す「業務の完全自動運転」で日頃の働き方がどのように変わっていくのか、そこに向けた具体的な取り組み内容について幅広くお話しさせていただきました。また、MIRU最終日に並行して行われた、自社カンファレンスのBet AI Dayについてもご紹介させていただきました。

懇親会

大会中は、現地参加された学生の方とのランチ懇親会も開催いたしました。懇親会では、現役のLayerXメンバーと以下のようなトピックについてカジュアルに話せる場を設け、多くの学生さんにご参加いただきました。

- 実際、スタートアップってどうですか?

- 普段の業務内容は?

- 何をやっている会社ですか?

- LayerXに転職した理由は?

- 実務インターンって何やるんですか?

- 今後の成長性は?

MIRU3日目には公式の懇親会も開催いただきました。2つの会場に分かれて実施されるほど参加者数が非常に多く、大変盛況でした。様々な参加者との接点を広げたり、すでに交流のある方とは親交を深めたりする機会となりました。

来年は長崎開催なのですが、ユーモアに溢れた開催地発表で盛り上がっていました。

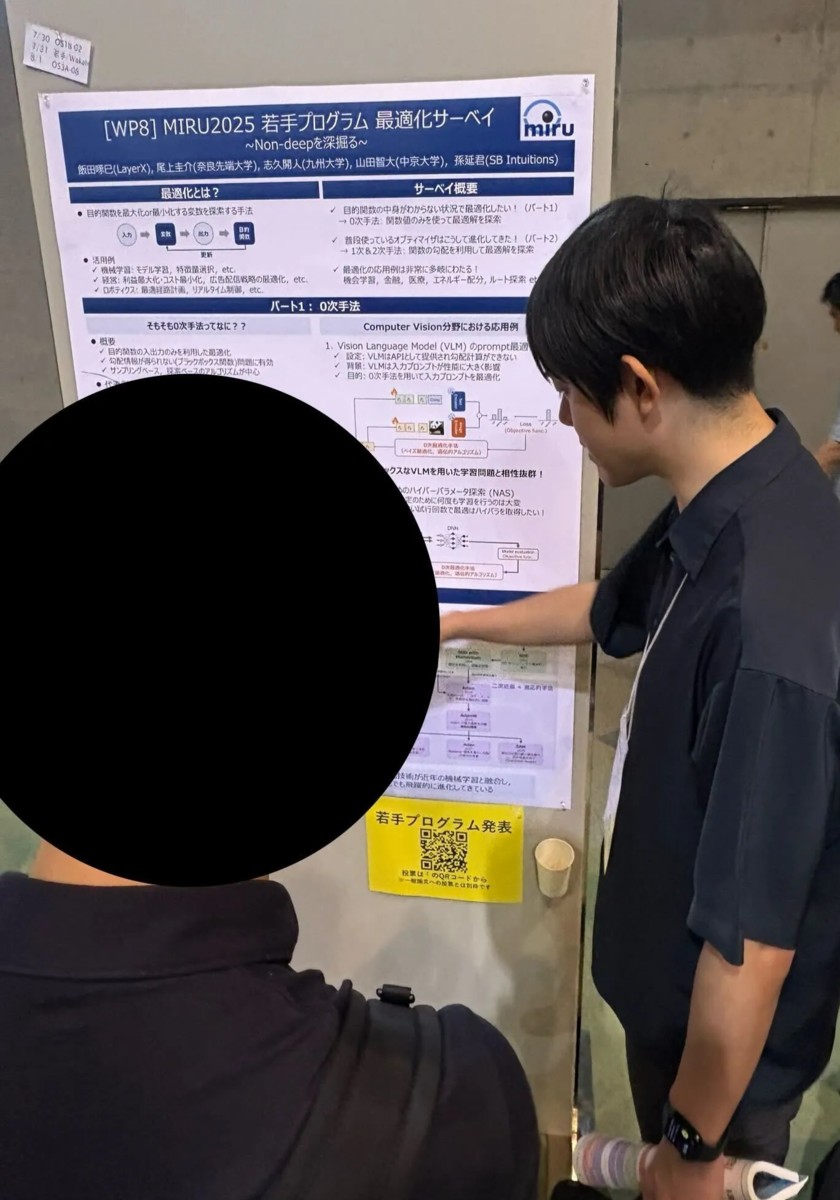

MIRU若手プログラム

今年もMIRUの若手プログラムに参加しました。今年のテーマは「Non-deepを深掘る」で、分野ごとに11グループに分かれ、サーベイした内容を発表するという取り組み内容でした。各グループのポスターは公式ページに挙げられています。ぜひご覧ください。

筆者はGroup 8の最適化グループで、主に連続最適化を中心とした最適化手法についてまとめました。

大変多くの方に聴講いただいて、サーベイした甲斐がありました。久しぶりの2時間のポスター発表は足腰へのダメージが大きく、日頃の運動不足を痛感しました。

聴講セッション

学会内で筆者が聴講したセッションから、面白かったものをピックアップして紹介します。

オーラルセッション

OS1A-03:厚みを考慮したNeural-SDFを用いた中空透明物体の3次元再構成

中が空洞の透明物体に対する3次元再構成に関する研究です。

グラスのように厚みが均一でないといけない制約がありますが、屈折が複数回ある透明物体に対処する問題設定は良いと感じました。

先行研究の範囲ではありますが、回転盤の上に透明物体をおき、背景のパターンを変えて形状推定をするのは、照度差ステレオを想起させるようで面白かったです。

OS1C-03:符号化環境照明を用いた民生用カメラ撮影に対する情報埋め込みの実現

LEDのスペクトルを時間的に変化させて、人間にはわからないがカメラでは検出可能な変調を発生させて、物理的なシーンに透かし情報を埋め込む手法を提案している研究です。

画像やカメラに対してではなく、物理的な空間に対して透かしを入れるという発想が面白いと感じるとともに、任意のカメラに対して適用可能という汎用性に脱帽しました。

研究のフォーカスとしては、盗撮や違法撮影、ディープフェイクなどが挙げられていましたが、それ以外にも様々な応用用途が考えられる研究だと感じました。

インタラクティブセッション

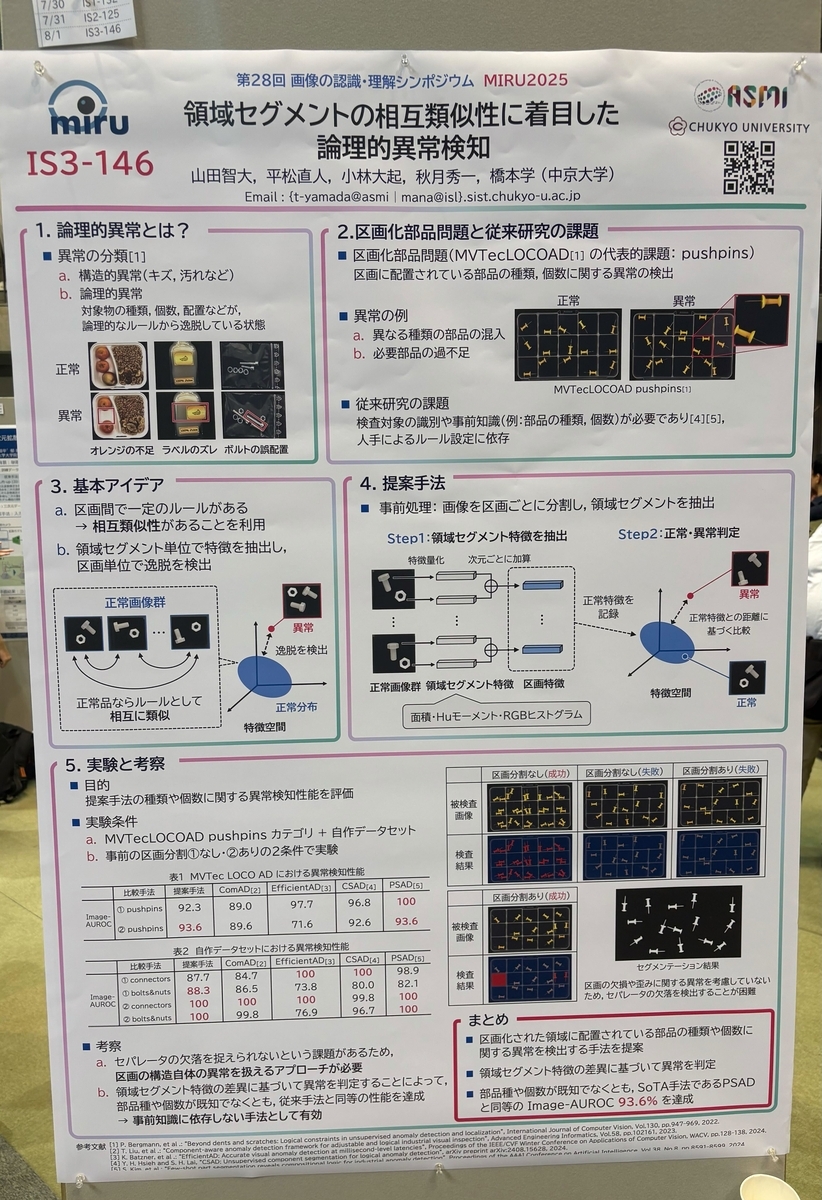

IS3-146:領域セグメントの相互類似性に着目した論理的異常検知

「オレンジが不足している」などの個数や配置があるルールから逸脱している異常を検知する研究です。

本研究では、画像をパッチで分割して、その各パッチ内のヒストグラムから特徴を作成しています。その特徴を後段の近傍法で使って、異常かどうかの判別を行っています。

ハンドクラフトで作った画像特徴と近傍法というシンプルな構成でありながら、SoTA手法を超えており考えさせられました。

IS3-153:ドキュメント画像に特化したLMMの開発

図表の理解に特化したマルチモーダルLLMの開発を行っている研究です。

LLMを使って図表作成用のデータを生成して、それを下に図表のレンダリングをすることで学習データセットを構築しています。これらを元に学習することで図表理解に長けたマルチモーダルLLMの開発を行っています。

ビジネス文書には図表が混ざっていますし、日頃論文を読むときにも図表が挿入されていることも多いので、それらに対処可能なモデルができると便利そうだと感じました。

さいごに

MIRUには毎年参加させていただいているのですが、毎年レベルの高い発表と参加者が揃っていると感じます。今年も様々な参加者と交流させていただき、非常に有意義な学会参加となりました。交流をしていただいた参加者や学会の運営に携わってくださった方々に感謝いたします。

来年も開催されるMIRUの益々の発展にLayerXも引き続き貢献できればと思います。

最後になりますが、LayerXでは積極的に採用を行っております。ご興味ある方は、是非以下のリンクからご応募ください!

【バクラク】機械学習エンジニア

【バクラク】ソフトウェアエンジニア_AI-UX

【AI・LLM】AI/LLMリサーチエンジニア_R&D

【AI・LLM】Forward Deployed Engineer