こんにちは。バクラク事業部 Platform Engineering部 データグループの@civitaspoです。2025年6月2日から5日にかけてサンフランシスコで開催されたSnowflake Summit 2025に現地参加してきました。本記事では、その様子や感想をレポートしようと思います。

Snowflake Summit 2025とは?

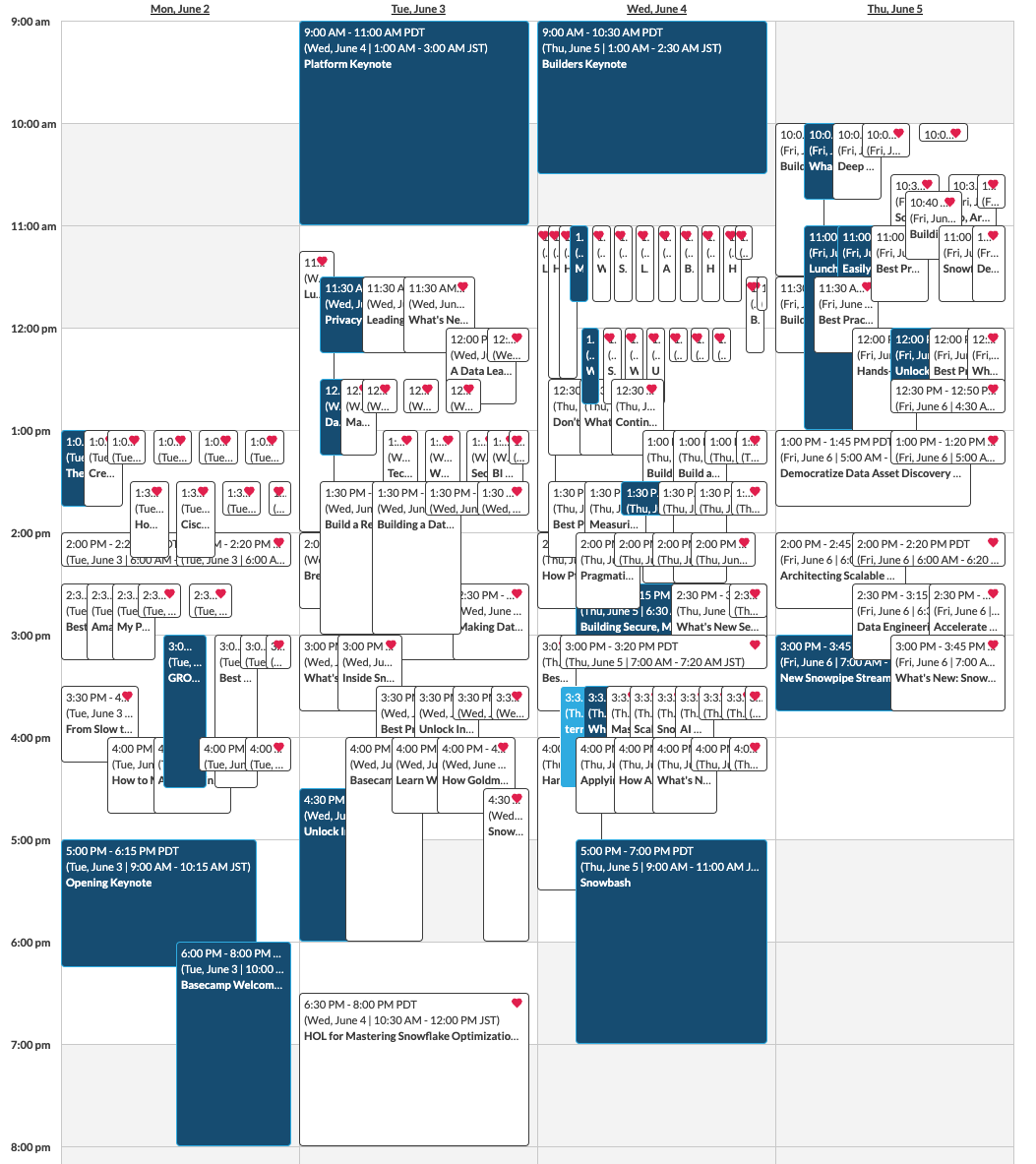

Snowflake Summit 2025(以下、Summit)は2025年6月2日から5日にかけてサンフランシスコのモスコーニ・センターで開催された、Snowflake社が年次で主催する最大のユーザーカンファレンスです。Snowflakeの最新技術やデータクラウドの未来を語る基調講演に始まり、500を超えるセッションやハンズオンが行われました。参加者は全体で20000人を超え、日本からも300人以上が参加しました。

LayerXからは@civitaspoと@shun_takの2人で参加しました。昨年に引き続き、2年連続での参加となりました。

昨年の参加レポートを読み返してみると、「この1年は本当に飛躍の年だったな」という感慨深い思いが込み上げてきます。 tech.layerx.co.jp

昨年のSummit参加時点では、まだSnowflakeの本格導入前でSnowflakeのことをほぼ何も知りませんでした。また、コミュニティにも全く関わっておらず、海外カンファレンスに参加することも初めての経験でした。しかし、この1年間でSnowflakeを本格的に導入・運用し、日本のSnowflakeコミュニティにも積極的に参加し、Snowflake九州ユーザーグループの立ち上げも行いました。

結果として、Snowflake Squad Memberにも選出いただきました。(Snowflake Squad Ambassadors Programとは、Snowflakeコミュニティに積極的に参加し、コミュニティに貢献している熱心なメンバーを認識し、報いるための制度です。)

Summit当日、Snowflake Squad Memberの一覧が掲示され、自分の名前を見つけた時は誇らしい気持ちでいっぱいになりました。また、キーノートを専用席で視聴できるなど、今年のSummitでは去年とは全く異なる特別な体験をさせていただきました。

Snowflakeにおける設計の中心思想: “Simplicity”

オープニングキーノートではCEOのSridharが「Simplicity」というSnowflakeの設計思想を強調していました。Snowflakeのミッションは「データとAIで全ての企業がその可能性を実現できるよう支援する」ことであると明示したうえで、このミッションを実現するための中心的な設計思想として「Simplicity」を置いている、と話しました。

「Simplicity」の対局にある概念「Complexity」がある状態は、 企業の成長と革新を妨げる3つの問題(リスク・コスト・摩擦)を引き起こします。具体的には、システムの不確実性と障害のリスクを増大させ、実装・維持に余分なリソースと資金を必要とし、さらに業務プロセスが遅くなり、仕事の効率的な遂行を妨げる、といった問題です。Sridharは、この「Complexity」を排除することこそが、企業がデータとAIの真の力を解き放つための鍵であると強調しました。

また、オープニングキーノートの後半ではOpenAIのCEOであるSam Altmanが登場しました。Sam AltmanもSridharの意見を補強するように「早期にAIに取り組み、何度も高速に実験することが企業の競争優位性につながる」と述べました。つまり、「Simplicity」という思想を中心おいて設計されたSnowflakeを 活用することで、企業は迅速な実験と学習のサイクルを実現し、AIを活用したイノベーションを加速させることができる、ということです。この「Simplicity」という思想は、Snowflakeの創業時からの哲学であり、「複雑な処理を誰もが簡単に利用できるようにする」ことで、企業が本質的な価値創造に集中できる環境を提供してくれます。

YOU WANT … → YOU CAN …

2日目のプラットフォームキーノートでは、これまでやりたかった(YOU WANT …)ことができるようになった(YOU CAN …)、というメッセージを核にした機能発表が行われました。これまで複雑でできなかったことが、Snowflakeでシンプルに実現できるようになったと言い換えても良いと思います。発表された機能をすべて紹介するのは難しいので、注目の新機能をいくつか紹介しようと思います。

Snowflake Intelligence

1つ目は、Snowflake Intelligenceです。全人類が求めている「自然言語から分析結果を出してくれる」機能です。Snowflake Intelligenceの特筆すべき点は、実データだけではなく、クエリ履歴やカタログ情報といったSnowflakeが保有する様々なデータに加え、Cortex Knowledge Extentionsによって提供される外部データソースを含めて、Agenticに分析・可視化を行ってくれることです。以下のデモ動画を見るとより具体的な体験を知ることができます。

Cortex Knowledge Extentionsも今回のキーノートで発表された機能で、The Associated Pressのビジネス記事やUSA TODAYのリアルタイムニュース、さらにCB Insights、Packt、Stack OverflowなどのコンテンツをSnowflakeの中で利用することができます。

また、Snowflake内で完結する機能である点も特筆すべき点と言えるでしょう。Snowflakeに格納するデータは企業にとって重要なデータであるが故に、適切な権限管理の元で扱われる必要があります。またSnowflakeの外へデータを出すにはリスクを承知の上で、適切な手順を踏んだ上で転送する必要があります。しかしながら、この「データの適切な管理」はSnowflakeの外へデータを出した時点で追跡難易度が格段に上がってしまうため、データへAIを適用する大きなハードルなっていました。

今回のSnowflake Intelligenceの登場によってSnowflakeの中でAIを利用できるようになるため、データへのAIの適用が加速させることができます。弊社でも、これまでAI利用のためにデータをSnowflake外へ出すのはリスクの高い行為だと認識して、うまくAI活用を進められていなかったので、非常に期待が高まる新機能です。

dbt Project on Snowflake

2つ目は、dbt Project on Snowflakeです。この機能は名前の通り、dbt ProjectをSnowflake上で開発・実行することができる機能です。これまでSnowflakeがリリースしてきた、処理の自動化・ワークフロー管理ができるSnowflake Taskや、可観測性を担保するSnowflake Trail、Git Integrationといった機能に加え、今回新たに発表された統合開発環境であるSnowflake Workspaceをすべて組み合わせて実現されています。開発・実行の様子はデモ動画を見ると非常に良く理解できるのでご覧になってみてください。

また嬉しいことに、5/28に発表されたdbtの新しい実行エンジンであるFusion Engineにも対応される予定のようです。dbt Fusion EngineのライセンスはELv2 (Elastic License v2)であるため、サポートされないと思われていたのですが、サポートが発表された途端、キーノート会場は歓喜に包まれていました。

なお、今回の発表によって「dbt Cloudは不要になるのか?」と考える方もいらっしゃるかもしれません。私はこの意見には反対の立場です。dbt CloudにはCanvasやAdvanced CIなど、dbt Cloudにしかない機能が多数存在します。凝ったCI/CDを組んでいないdbt Coreユーザーであれば、dbt Project on Snowflakeも選択肢の一つになるかもしれませんが、現時点ではdbt Cloudを利用する優位性が多分にあるように思います。今後はハイブリッドな運用も視野に入れつつ、dbt Projectの設計を検討していくのが良いのではないでしょうか。

Snowflake Horizon Catalog

3つ目は、Snowflake Horizon Catalogです。今回のリリースでは、Snowflake内のリソースに加えて外部リソースも扱えるようになりました。具体的には、MySQLやPostgreSQLなどのデータベース、PowerBIやTableauのようなBIツール、Airflowやdbtといったワークフローオーケストレーションツールが対象です。さらに、検索機能の大幅な強化、Copilotの搭載、統計情報などのデータ品質管理機能の追加により、すべてのメタデータを集約するカタログとして進化を遂げました。現時点では多くの機能がPrivate Previewまたはそれ以前の段階にあるため、実際に利用できるようになるまでにはまだ時間がかかりそうです。しかし、正式リリース後はデータカタログ製品に代わって、Snowflake Horizon Catalogが主流になる可能性が高いでしょう。

Snowflake Cortex AISQL

4つ目は、Snowflake Cortex AISQLです。これは非構造化データを含むデータに対して、自然言語で問い合わせが可能になるSQL関数です。あくまで、SQLの構文の中で使う関数なので、先述のSnowflake Intelligenceとは異なる機能となります。

以下のSQLは、カスタマーサポートのデータから、顧客の問題に最適なソリューション記事を自然言語で検索する例です。

select c.content as "CUSTOMER ISSUE", s.solution, c.created_at, from INSIGHTS c left join SOLUTION_CENTER_ARTICLES s on AI_FILTER( prompt( '以下にお客様の問題とソリューションセンターの記事が提示されています。 ソリューション記事が顧客の懸念を解決できるか、またエラーの詳細が一致しているかを確認しなさい。 お客様の問題: {0} 解決策: {1}' content, s.solution) ) order by created_at asc;

問い合わせが可能なデータには、先日発表されたFILE型へ格納されたデータも含まれており、画像(Public Preview)や音声データ(Private Preview)に対しても、問い合わせすることができます。

Cortex AISQLの登場により、これまでのSQLでは表現が難しかった「それっぽいデータを見つけたい」という要求を実現できるようになりました。また、高度な専門知識がなくても、自然言語を使って画像や音声データを含むマルチモーダルなデータ分析が可能になりました。この変化は、利用者が試行錯誤するためのツールを増やすので、Sam Altmanの言うような企業の競争優位性につながっていくのだなと感じます。

Snowflake Semantic View

最後は、Snowflake Semantic Viewです。Smantic Viewは、データベース内にビジネスの概念(セマンティック)を直接格納できる新しいスキーマレベルのオブジェクトです。これまで、Cortex AnalystのSemantic ModelというYAMLでセマンティックを定義する機能が存在しましたが、これに代わる仕組みとして新たに登場しました。

具体的には以下の例のように、ビジネス上の定義とデータの物理名のマッピング、集計時に必ず利用するRelaciton Table、Facts/Dimensions/Metricsの定義を行います。

CREATE SEMANTIC VIEW tpch_rev_analysis TABLES ( orders AS SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA.TPCH_SF1.ORDERS PRIMARY KEY (o_orderkey) WITH SYNONYMS ('sales orders') COMMENT = 'All orders table for the sales domain', customers AS SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA.TPCH_SF1.CUSTOMER PRIMARY KEY (c_custkey) COMMENT = 'Main table for customer data', line_items AS SNOWFLAKE_SAMPLE_DATA.TPCH_SF1.LINEITEM PRIMARY KEY (l_orderkey, l_linenumber) COMMENT = 'Line items in orders' ) RELATIONSHIPS ( orders_to_customers AS orders (o_custkey) REFERENCES customers, line_item_to_orders AS line_items (l_orderkey) REFERENCES orders ) FACTS ( line_items.line_item_id AS CONCAT(l_orderkey, '-', l_linenumber), orders.count_line_items AS COUNT(line_items.line_item_id), line_items.discounted_price AS l_extendedprice * (1 - l_discount) COMMENT = 'Extended price after discount' ) DIMENSIONS ( customers.customer_name AS customers.c_name WITH SYNONYMS = ('customer name') COMMENT = 'Name of the customer', orders.order_date AS o_orderdate COMMENT = 'Date when the order was placed', orders.order_year AS YEAR(o_orderdate) COMMENT = 'Year when the order was placed' ) METRICS ( customers.customer_count AS COUNT(c_custkey) COMMENT = 'Count of number of customers', orders.order_average_value AS AVG(orders.o_totalprice) COMMENT = 'Average order value across all orders', orders.average_line_items_per_order AS AVG(orders.count_line_items) COMMENT = 'Average number of line items per order' ) COMMENT = 'Semantic view for revenue analysis';

このSemantic Viewで定義されたセマンティックはSnowflake内のAIによって参照され、示唆を出すために利用されます。Semantic Viewを整備すれば、AIの分析精度が上がっていくと考えて良いです。

データ活用において、メトリクスの統制は難しい課題です。BIツールやアプリケーション上にビジネスメトリクス算出のロジックが散在しがちですが、このSemantic Viewの登場によってデータプラットフォーム側で統一的に管理できるようになります。また、こういった定義は「面倒くさい」と思われがちですが、「AIが活用するためのデータ整備」という、データ基盤利用者・運用者双方が同じ方向を向くことができる目的を提供してくれたのも嬉しいポイントです。

セッションも最高だった

今年もセッションも最高でした。今年も昨年と同じく、Snowfalke開発者がSnowflakeの内部仕様を説明するセッションや、LayerXとは事業領域や事業規模が全く異なる企業様のSnowflake活用事例を聞くセッションを中心に回りました。

The First Line of Defense: Secure Network Connectivity Strategies for Snowflake

— キヴィタスポ(人工知能) (@civitaspo) June 2, 2025

SnowflakeのIngress/Egressの通信経路を網羅的に説明したうえで、ベスプラやロードマップを教えてくれるセッション。Malicious IP Protectionが出るのかなりアツい。

#SnowflakeSummit #SnowflakeSquad pic.twitter.com/opSzvP5MCT

Secure, Exabyte-Scale Lakehouse Analytics at Netflix with Iceberg and Snowflake

— キヴィタスポ(人工知能) (@civitaspo) June 3, 2025

巨大データを持つエンプラ企業でもIcebergやPolarisを使って要件を満たしつつSnowflakeを使えるのがよく分かるセッション。ACL/FGAC要件のためにPolarisに拡張実装入れたりしてた#SnowflakeSummit #SnowflakeSquad

Best Practices for Optimizing Your Snowflake SQL Workloads

— キヴィタスポ(人工知能) (@civitaspo) 2025年6月4日

Pruning/Clustering/Search Optimizationを用いてSQLを最適化する方法をテストシナリオを使って説明するセッション。効果計測含めて説明してくれてスーパー有益だった。#SnowflakeSummit #SnowflakeSquad pic.twitter.com/bnFLr2jklA

Privacy-Preserving Collaboration: Where sensitive data meets business value

— キヴィタスポ(人工知能) (@civitaspo) 2025年6月3日

機密データの取り扱いに関して、機密レベル毎にSnowflakeで要件を満たすソリューションを紹介するセッション。最後のメッセージ「機密データを扱えることは事業価値だ」も良かった #SnowflakeSummit #SnowflakeSquad pic.twitter.com/WZA90n0Gvf

Optimize storage costs using Storage Lifecycle Policies

— キヴィタスポ(人工知能) (@civitaspo) 2025年6月5日

PrPrのStorage Lifecycle Policiesの説明セッション!Archiveすると安くなる。COLD Tierは利用可能になるまで時間かかるけど、COOL Tierは即時FROM ARCHIVE OF ${TABLE} 構文でArchive Dataにアクセス可能#SnowflakeSummit #SnowflakeSquad pic.twitter.com/2n0NKkT6Ad

今年、特に感動したのは「Breaking Down Data Silos: Okta’s Journey to Scalable, Governed Analytics」というセッションでした。Okta社のデータエンジニアリングチームが、データサイロを解決するだけでなく、データ基盤を有効活用するために、非常に泥臭く組織にデータ活用をインストールしていくセッションでした。Best Practices for AI Governance and Security in Snowflake

— キヴィタスポ(人工知能) (@civitaspo) 2025年6月5日

AI/MLの開発サイクルにおけるAttack Surfaceへの防御手法をNW,IAM,Classification/Tagging/Lineage,Data Quality,ML Modelなどの観点から大量に教えてくれるセッション。Attack Surface多くて大変。#SnowflakeSummit #SnowflakeSquad pic.twitter.com/ZrooB3Xtri

Breaking Down Data Silos: Okta’s Journey to Scalable, Governed Analytics

— キヴィタスポ(人工知能) (@civitaspo) 2025年6月3日

Oktaのデータ基盤においてdbt使ってガバナンス効かせるために命名規則やテスト、ガードレールなど泥臭く対応したよって話。ひたすら泥臭さが際立つセッションだった。普通に尊敬する。#SnowflakeSummit #SnowflakeSquad pic.twitter.com/tQQS2By2ei

現地参加してよかった!

今年もSummitでは、現地参加することでしか味わえない体験が多数ありました。

Snowflake開発者との交流・出会い

今年は、複数のSnowflake開発者との貴重な交流機会がありました。

特に、今回Hybrid Tablesの開発者と長時間、交流の機会をいただけたのは現地参加した意味があったなと思えるものでした。Summit期間中に突然発表されたCrunchy Dataの買収とSnowflake Postgresに関して、それぞれの使い分けについて議論したほか、Hybrid Tablesの内部で使用されているFoundationDBがSnowflakeの様々な機能で活用されていることや、Snowflakeのマルチテナンシーについても深い話ができました。

さらに、terraform-provider-snowflakeの開発者とも交流の機会を持つことができました。terraform-provider-snowflakeはもともと個人が開発していたTerraform Providerだったものを、Snowflakeがメンテナとなって開発を進め、今年ついにGAとなりました。そこに至るまでの歴史や現在の開発体制、 これからの開発の方向性についてお話をすることができました。今後もコミュニティからのフィードバックを大切にしながら、より良いプロバイダーを目指していくという熱意が伝わってきました。

Snowflake Communityの方々との交流・出会い

今年もたくさんのSnowflake Communityメンバーと交流することができました。Summit期間中は毎晩、様々な場所で交流の場が提供されていました。昨年は、業界が近しい方々との交流が多かったのですが、今年は業界・事業規模が大きく異なる方々との交流の機会もたくさん得られました。 昨年も思ったことですが、「データ」という領域に特化して様々な業界・事業規模の会社の方が集まって話すことができるのは、何物にも代えがたい貴重な機会だなと思います。

(おまけ)Snowflake Summit 2025 参加者向け事前オフラインイベントも開催できてよかった

昨年のSummitでは、開催前にSummitを存分に楽しむためのオフラインイベントが開催されていました。私は初めての参加で1人だったため不安を感じていましたが、そのオフラインイベントでコミュニティメンバーと交流し、情報交換ができたおかげで、Summit当日を楽しく過ごすことができた経験がありました。

今年は開催前のオフラインイベントが無いかもしれないという話を聞き、私は居ても立っても居られない気持ちでコミュニティSlack(SnowVillege)で相談したところ、Snowflake社員の方々やコミュニティ運営メンバーから声をかけていただき、無事イベントを開催することができました。この場をお借りして、直前にも関わらずイベント会場を提供していただいたSnowflake社の皆様、そしてコミュニティ運営メンバーの方々に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。

おわりに

この記事では、Snowflake Summit 2025の参加レポートをお届けしました。今年のSummitでは、Snowflake上でAI活用するための地に足ついたソリューションが提供され始め、利用者側である我々も本気でそれを使うかどうかが、将来の競争力を左右する重要な要素になると強く感じました。今回発表された新機能、特にAI関連の機能を積極的に活用し、事業の成長を加速させていきたいと思います。

LayerXでは一緒にデータ基盤を作ってくれる仲間を募集しています。ちょっとでも興味のある方は一度ぜひお話しましょう!

open.talentio.com open.talentio.com open.talentio.com

SnowVillageに参加しよう!

日本には、SnowVillageというSnowflakeコミュニティがあります。Snowflakeやそのエコシステムを学び、切磋琢磨するコミュニティです。Snowflakeを知りたいという方はぜひ参加しましょう。

Snowflake九州ユーザー会でSnowflake Summit 2025のRecapをやります

来たる6/13に、Snowflake九州ユーザー会でSnowflake Summit 2025のRecapをやります。現地参加枠・Webinar枠ともにまだ空きがあるので、予定の合う方は是非ご参加ください。