この記事は、LayerX Tech Advent Calendar 2024 の10日目の記事です。

こんにちは、すべての経済活動をデジタル化したい @makoga です。

去年エンジニアリングマネージャ(以下、EM)をテーマにした記事は、チームのCapabilityを題材とした「開発チームのマネージャーとして意識しているチームのCapability」や、EMののびしろを紹介した「バクラク事業部のEMは難しくて面白い!魅力と伸びしろのご紹介 #LayerXテックアドカレ #のびしろウィーク」がありました。

どちらも素晴らしい内容なのでぜひお読みください。

また、今年は開発生産性についての「【開発生産性Conference 2024】バクラクビジネスカード開発チームのコードレビューガイドラインを公開します #ベッテク月間」がありました。

こちらも示唆に富んだ内容なのでぜひ!

さて、今回はまたちょっと違う視点からEMのマネジメントを紹介したいと思います。

現代のプロダクト開発では、組織を最適に運営するマネジメント力が、ビジネス成果の最大化に直結すると思います。LayerXでは、マネージャが「戦略マネジメント」「達成マネジメント」「組織マネジメント」という3つの軸を有機的に機能させることで、日々の開発から長期的な事業成長まで、持続的な価値を生み出しています。

本記事では、バクラク事業部におけるEMの取り組みを、組織構造・プロダクトチーム構成・プロダクトロードマップ・OKR・1on1サイクルといった具体例を交えながら解説します。悩み多きマネージャの皆さんの日々の実践に活かせるヒントとなれば嬉しいです。

組織構造とプロダクトチームの位置づけ

まず、EMがどのような環境でマネジメントを行っているかを紹介します。

バクラクシリーズは複数のプロダクトがあり、プロダクトごとにチームがあります。また、プロダクトチームをBoostする横断チームと組織貢献チームがあります。今回はプロダクトチームにフォーカスを当てます。

バクラクシリーズは複数のプロダクトがあり、プロダクトごとにチームがあります。また、プロダクトチームをBoostする横断チームと組織貢献チームがあります。今回はプロダクトチームにフォーカスを当てます。

プロダクトチームに各役割が1人以上アサインされ、Tech Lead+Software Engineerは4人まで、チーム全体では8人までを目安としています。

プロダクトチームに各役割が1人以上アサインされ、Tech Lead+Software Engineerは4人まで、チーム全体では8人までを目安としています。

戦略マネジメント: 実現可能なロードマップに落とし込む

バクラクシリーズ全体の戦略をもとにプロダクトごとにロードマップを策定します。ロードマップはPdMを中心に作ります。EMはPdM、そしてTLと密に連携しながらチームメンバーやCxO/VPとコンセンサスをとり、実現可能なロードマップに落とし込んでいきます。

チームが目の前のタスクに追われ、インパクトのある大玉機能や技術的負債の返済が後回しになってしまったことはありませんか? また、「なぜ今この機能を作るのか」が理解できないまま作ってしまったことはありませんか?

そのようなことを防ぐための取り組みについて紹介します。

チームが目の前のタスクに追われ、インパクトのある大玉機能や技術的負債の返済が後回しになってしまったことはありませんか? また、「なぜ今この機能を作るのか」が理解できないまま作ってしまったことはありませんか?

そのようなことを防ぐための取り組みについて紹介します。

1つ目は年間・四半期単位のロードマップ策定です。CPO/VP of Productが示すバクラクシリーズ全体の方向性に沿って、プロダクトロードマップをPdMと一緒に作成します。短期的なスプリント計画ではなく、プロダクトの中期的な成長を見据えます。

2つ目は技術的負債の返済・品質改善の組み込みです。CTOやTech Leadと協議し、中長期的な品質向上やアーキテクチャ刷新、技術的負債の返済をロードマップ上に組み込みます。機能開発と技術改善をバランスよく配置します。

3つ目はUX視点の統合です。PdM/Product Designerと連携し、UX向上につながる改善を戦略段階で考慮。技術的実現可能性を踏まえた上で、改善項目を計画に織り込みます。

戦略マネジメントによって、チーム全員が「なぜやるのか、どの方向へ進むのか」を共有し、ただ作業するのではなく、目的意識を持って開発に臨める基盤が整います。

達成マネジメント: ストレッチ目標とEM連携で継続的な前進を確保

ロードマップが明確になったら、次はそれを実行可能な形に分解し、着実な達成へ導く仕組みが必要です。LayerXではOKR(Objectives and Key Results)を活用し、ロードマップで示されたゴールをチーム・個人レベルに落とし込みます。EMはOKRに対して小さく始めてふりかえりを徹底するサイクルを回しながらストレッチな目標の達成に近づけていきます。

ロードマップはあるけど誰が何をいつまでに行うかが不明瞭で進捗が迷走してしまったことはありませんか?

それを防ぐために目標を活用するやり方があると思います。私たちはOKRを利用しています。

ロードマップはあるけど誰が何をいつまでに行うかが不明瞭で進捗が迷走してしまったことはありませんか?

それを防ぐために目標を活用するやり方があると思います。私たちはOKRを利用しています。

OKRを活用する際は、まず年間や四半期で策定したロードマップをベースにチーム全体のOKRを設定し、そのうえでTech LeadやSoftware Engineer、QA Engineerなど、それぞれのロールに合わせて個人OKRを決めていく流れが大切です。こうすることで、メンバー一人ひとりが「自分はこの領域で貢献しているんだ」とはっきり理解できるようになります。そしてできるだけワクワクするようなOKRを心がけます。

また、デリバリー速度と品質を両立するには、EMがロードマップの進捗を可視化し、必要に応じて計画を柔軟に見直していくことも重要です。たとえば、デプロイ頻度やエラー率といった定量的な指標をチェックしながら、品質基準をしっかり確保しつつ、ビジネス上の成果を最大限に引き出すバランス感覚が求められます。

忙しさに追われて、定性的な報告だけで「分かったつもり」になっていたら、問題が深刻化してからようやく気づいた…なんて経験、ありませんか? また、「本人の成長のため」と思って任せていたら、気づけばリリースが遅れてしまった…なんてことも、ありませんか?

忙しさに追われて、定性的な報告だけで「分かったつもり」になっていたら、問題が深刻化してからようやく気づいた…なんて経験、ありませんか? また、「本人の成長のため」と思って任せていたら、気づけばリリースが遅れてしまった…なんてことも、ありませんか?

そうならないように、EMはFactBaseに基づいて進捗をモニタリングし、目標に対して進みが良くない場合には「シビアな優先順位づけ」や「How(方法論)の指導」を通して成果創出を促します。つまり、単に状況を見守るのではなく、必要に応じて明確な指示やコーチングなどを行うことで、チームが躓いているポイントを克服できるよう導きます。

さらに、EMはプレイングマネージャーとして、自らも手を動かすことで技術的な解像度を高く保ちます。コードレビューや一部実装へ積極的に関わることで、現場感覚を失わず、的確な判断やフィードバックを提供することが可能になります。

各チームが課題やナレッジを抱え込み、同じ問題を別チームでも繰り返し解決していたことはありませんか? EMが相談する場がなくて高ストレスな状況になってしまったことはありませんか?

各チームが課題やナレッジを抱え込み、同じ問題を別チームでも繰り返し解決していたことはありませんか? EMが相談する場がなくて高ストレスな状況になってしまったことはありませんか?

それらが起きないように、プロダクトチームを担当するEM同士が定期的にミーティングを行い、下記を議論しています。

- 全社共有事項・ナレッジシェア

- 各チームのOKR進捗・課題

- ロードマップ整合性チェック

- 組織課題やカルチャー面の改善提案

これにより、各チームで得た知見が組織へ還元され、個別最適ではなく組織全体としての最適化が可能になります。

組織マネジメント: 人材の成長・文化醸成と持続的な組織強化

最後に、組織マネジメントの観点から、EMはチームを強くするための基盤づくりを行います。

問題を抱えるメンバーが相談先や改善策を見つけられずに不安定な状態になってしまったことはありますか? メンバーが自身のキャリアパスや成長機会を見出せず、離職につながってしまったことはありませんか?

問題を抱えるメンバーが相談先や改善策を見つけられずに不安定な状態になってしまったことはありますか? メンバーが自身のキャリアパスや成長機会を見出せず、離職につながってしまったことはありませんか?

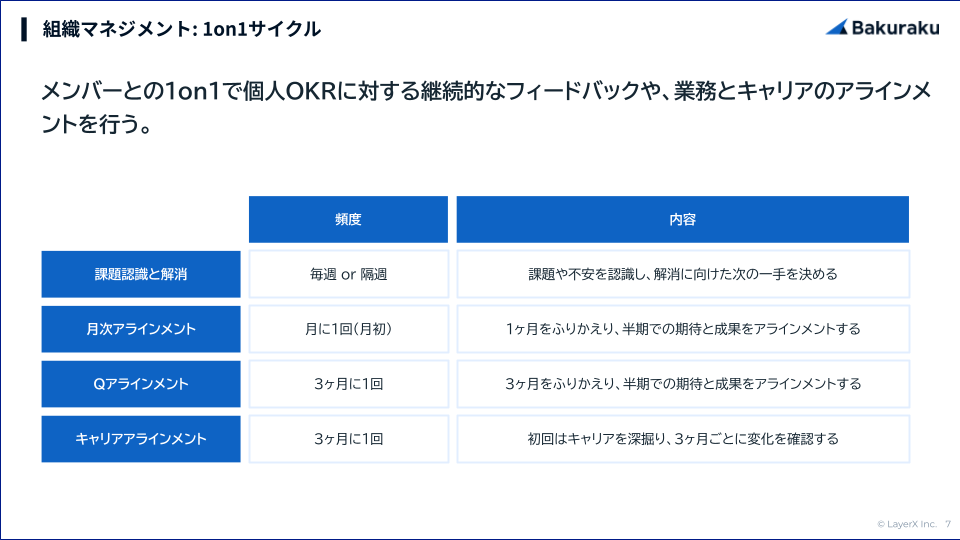

そうならないために、1on1サイクルの型を共有し、リズムを作ります。

- 週次or隔週: メンバーが抱える課題・不安を早期発見、次の一手を決める

- 月初: 1ヶ月経過ごとに業務内容・目標進捗をふりかえり、次の改善策を明確化する

- 四半期: 3ヶ月スパンで中長期的なキャリア成長支援や、半期目標の再評価を行い、メンバーのモチベーション向上とスキル強化に役立てる

必要な人材が確保できずに事業成長にブレーキが掛かってしまったことはありませんか? オンボーディングが不十分で成果を出すまでに時間が掛かってしまったことはありませんか?

必要な人材が確保できずに事業成長にブレーキが掛かってしまったことはありませんか? オンボーディングが不十分で成果を出すまでに時間が掛かってしまったことはありませんか?

それらを防ぐために、採用やオンボーディング最適化、学習機会創出などを通じ、チーム全体のスキル・知見を底上げします。これにより、人材定着率向上や開発生産性向上が期待でき、人的資本を増やします。

まとめ: 3つのマネジメントが生む持続的価値創出

「戦略マネジメント」で中期的な方向性を明確にし、「達成マネジメント」でOKRを活用してストレッチな成果創出を進め、「組織マネジメント」で人材の成長と文化醸成を継続します。この3要素がそろうことで、バクラク事業部のプロダクトチームは、ビジネス成長・技術的健全性・組織的な強さを同時に実現しています。

EMはこのサイクルを絶えず回し続け、CPO・CTO・VP of Productとの戦略整合を維持しつつ、PdM・Product Designer・QA Engineer・Tech Lead・Software Engineerなど多様なロールとの連携を最適化することで、チーム全体を前進させます。

LayerX代表取締役CTOの @y_matsuwitter は「プロダクトチームのEMは、スタートアップのCTOだと思っている」と社内で言っていますが、そのくらいの責任と裁量をもって取り組んでいると思います。

バクラク事業部は、変化の激しい環境下で爆速開発に挑戦し続け、ある一定の成果が出ていますが、まだまだ課題がありますし、これからも新しい課題が生まれると思います。私たちがよりよい解決策のヒントを得るためにこれを読んだみなさんの組織の話をぜひ聞きたいと思っています。Casual Nightなどのイベントを開催していきますので、アツくディスカッションさせてもらえると嬉しいです。